最近在Facebook 看到廖心筠推送的廣告,覺得他的廣告裡的文章,內容寫的滿有趣的,參考性佳,與你分享。

文章重點:

廣告點下後的【線上】說明會:

https://tidypro.withwind.tw/courses/onlinebrief?affcode=20251015_FB-ads_normal_if-donot-do-it-now_pic

在【正式課程】預期裡解決整理時常見問題

- 不知從那開始

滿屋的東西,太多、太亂,很快就放棄。 - 捨不得丟,有情感

很少用到物品,丟掉覺得可惜 - 維持不久

很快就又開始恢復混亂

在【正式課程】預期效果

- 擁有空間美學,不只是變整齊更具舒適感。透過顏色搭配、材質與視覺一致性打造更具美感空間。

- 擁有實用的空間思維

- 重新梳理生活與內心秩序

斷捨離的心法

- 斷

從源頭隔絕不必要的物品,不讓無用的東西占滿生活空間 - 捨

捨去不再需要或不適合自己的物品 - 離

脫離對物品的感情執著

斷捨離的目的

選擇自己想要的生活,獲得真正的自由,帶來幸福的未來。

斷捨離的好處

- 回家心情變好

- 活動空間變大

- 增加空間的舒適感

專業與不專業的整理或收納差異

- 判斷物品的重要性,篩選出真正需要保留的物品

- 物品的分類邏輯

- 不用收納方式的適用情況

- 依生活習慣設計生活空間的動線與收納配置

Max心得

用力活過

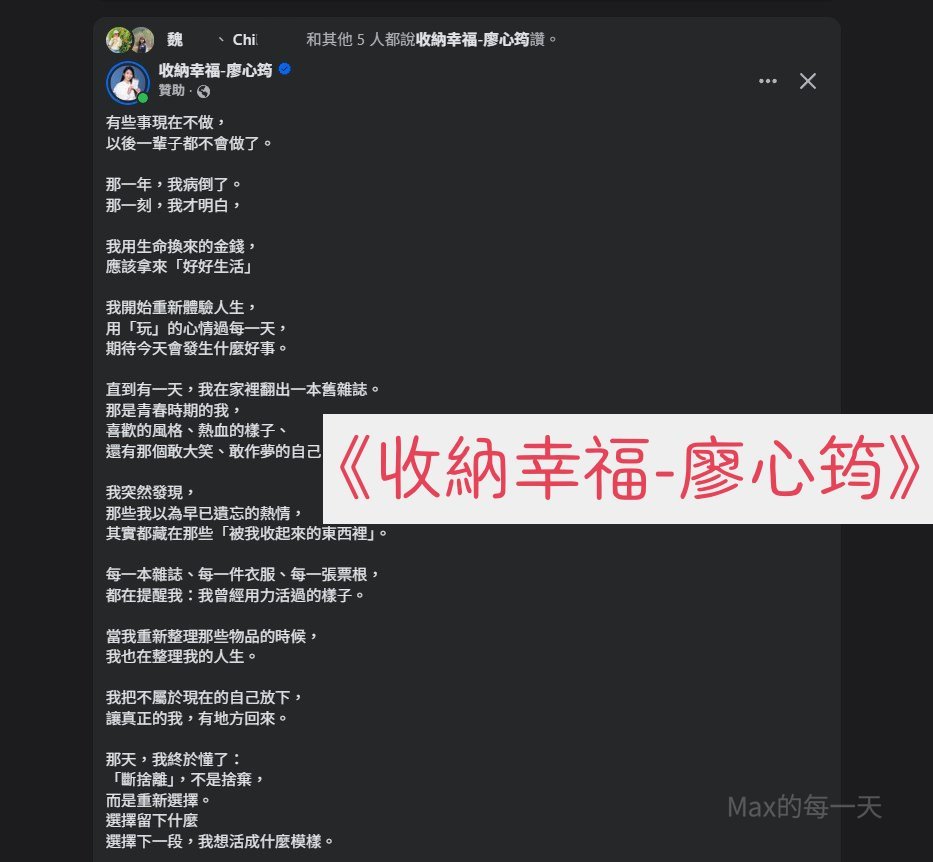

廖心筠的引言

那些我以為早已遺忘的熱情,

其實都藏在那些「被我收起來的東西裡」。

每一本雜誌、每一件衣服、每一張票根,

都在提醒我:我曾經用力活過的樣子。

我的問題是:「用力活過」是形容詞嗎?大家都會變老,回想過去的分分秒秒都算是用力活著?下一秒的我,回想現在這秒的我,我是否正用力活著?用不用力的定義是什麼?

還是看喜歡的電視劇,聽著喜歡的歌,參加喜歡的活動就算用力活著?

Q:生活該選擇用力活著還是輕鬆活著?

Q:為什麼要去想這個問題?為什麼要去計較這些?計較這些有什麼好處?

「斷捨離」不是捨棄

廖心筠的引言

當我重新整理那些物品的時候,

我也在整理我的人生。

我把不屬於現在的自己放下,

讓真正的我,有地方回來。

那天,我終於懂了:

「斷捨離」,不是捨棄,

而是重新選擇。

選擇留下什麼

選擇下一段,我想活成什麼模樣。

我覺得,這段話講的滿好的,也滿有趣的,因為明明有在丟東西卻「不是捨棄」,很多人有不同的解讀。

「斷捨離」由三個核心動詞組成,重點在於整理內心、活在當下:

- 1. 斷 (斷絕):

- 定義: 斷絕不需要的東西進入家裡。

- 意義: 這是對未來的消費習慣做調整,避免盲目購入。

- 2. 捨 (捨棄):

- 定義: 捨棄家中現有的、不需要或不適合自己的物品。

- 意義: 這是處理現在與物品的關係,把空間還給自己。

- 3. 離 (脫離):

- 定義: 脫離對物品的執著,讓自己處於寬敞、自由的狀態。

- 意義: 這是對過去的執著放手,從根本上改變自己與物品的關係,最終獲得心靈的自由與成長。

為什麼說它「不是捨棄」?

「捨棄」只是手段,而「斷捨離」的目的是:

- 專注在「當下的自己」: 判斷物品的標準,不是「還能不能用」或「當初買多貴」,而是「它適不適合現在的我?」「我現在還需不需要它?」

- 活化空間與內心: 透過整理物品,進而整理自己的思緒、時間和人際關係,讓生活變得更輕盈。

- 提升決策能力: 練習對物品做出取捨的判斷,也能提升在人生其他方面的決策能力。

所以,如果只是盲目地丟東西,但沒有改變購物習慣或脫離對物品的執著,那就只是「大掃除」,並非真正的「斷捨離」。

總結來說,斷捨離是一種透過整理物品來整理內心,活在當下的生活哲學。

「斷捨離」重新選擇想活成什麼模樣

當別人告訴你「不要堆置物品在床上、地上、桌上、椅子上」,這是自己期待的生活,還是別人期待的生活方式?

「斷捨離」表面上是整理物品,實際上是在整理自己與物品之間的關係,更深一層是在分辨:

我是為了自己的生活理想而保留,

還是為了迎合他人的期待或社會的價值觀而保留。

可以從以下幾個角度去判斷:

🌱 一、問自己:「這是我真正想要的樣子嗎?」

拿起一樣東西時,可以靜下來問:

「如果沒有任何人看到、沒有要給別人印象,

我還會想擁有這個嗎?」

- 如果答案是「會」,那可能與你的真實需求、興趣或舒適感有關。

- 如果答案是「不會」,那它多半是為了形象、比較或「別人覺得應該要有」而存在。

💭 二、觀察「它帶給你的感覺」

試著感受這個東西讓你產生什麼情緒:

- 喜歡、安心、溫暖 → 它支持你的生活方式。

- 壓力、愧疚、無感 → 它可能屬於別人的期待。

有些人保留昂貴的衣服、健身器材、收藏品,是因為「丟掉會覺得浪費」,但實際上已經不代表自己的生活階段。那不是「你現在的你」想要的,而是「曾經想成為的某個樣子」。

🧭 三、分辨「理想自我」與「真實自我」

有時我們留著的東西,是因為我們想成為「更好的人」:

- 想讀的書但從沒打開過

- 想運動卻積灰的瑜伽墊

- 想培養氣質的茶具或樂器

可以問自己:

「這真的是我目前生活中想要培養的方向嗎?」

「還是我只是想讓自己『看起來』像這樣的人?」

如果只是「想看起來像那樣」,那它屬於外在期待;

如果你真心想實踐它,保留它也有意義。

🌤 四、從「生活畫面」出發

試著描繪你理想的一天生活:

從早上起床到晚上入睡,你想過的日常是什麼樣子?

那些物品是否會自然出現在那個畫面裡?

如果它不屬於那個場景,就代表它不屬於你期待的生活。

✨ 小結

「別人期待的生活方式」通常讓你緊繃、壓力、怕被看不起;

「自己期待的生活」會讓你放鬆、自在、能呼吸。

斷捨離的目的不是「丟得越多越好」,

而是留下能讓你成為「你自己」的東西。

協助你在「斷捨離」過程中分辨:哪些是屬於自己真實期待的生活,哪些是為了別人期待的樣子而留下的。

《這是我想要的生活嗎?》自我提問表

🧺 一、基本判斷

| 問題 | 是 | 否 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 1. 我最近有使用或接觸過這個東西嗎? | ☐ | ☐ | |

| 2. 它在我目前的生活中真的有功能或幫助嗎? | ☐ | ☐ | |

| 3. 它讓我感到安心、喜歡或有歸屬感嗎? | ☐ | ☐ | |

| 4. 如果沒有這個東西,我的生活會更亂或更好? | ☐ | ☐ |

🌿 二、情感與價值

| 問題 | 是 | 否 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 5. 我是為了「別人覺得我應該要有」而留下它嗎? | ☐ | ☐ | |

| 6. 如果沒有人看到、沒人知道我有它,我還會留嗎? | ☐ | ☐ | |

| 7. 我保留它,是因為「愧疚、怕浪費」嗎? | ☐ | ☐ | |

| 8. 它代表的,是我現在想成為的人嗎? | ☐ | ☐ |

🌤 三、理想生活連結

| 問題 | 是 | 否 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 9. 它出現在我理想的一天生活畫面中嗎? | ☐ | ☐ | |

| 10. 它與我目前的生活節奏、空間和目標相容嗎? | ☐ | ☐ | |

| 11. 如果要搬家,我會願意花力氣帶著它走嗎? | ☐ | ☐ |

💭 四、最終感受

閉上眼,想像丟掉它的畫面:

- 我感覺到的是:

☐ 完全無感

☐ 輕鬆自由

☐ 不捨但合理

☐ 心痛、焦慮

✏️ 若感到輕鬆或無感 → 它可能屬於「該放下」的東西

✏️ 若感到心痛或不捨 → 它屬於「值得保留」的生活一部分

💡 建議用法

- 一次選一個小範圍(例如一個抽屜、一層櫃子)。

- 每次整理前先深呼吸三次,讓自己回到「現在的我」而不是「別人眼中的我」。

- 每一項物品用直覺回答,不需思考太久。

看看你家那些塞在角落、堆滿抽屜、藏在箱子裡的東西。其實,不是你「擁有」它們,而是它們在佔領你!佔領你的空間、你的好心情、甚至你的精力。

你是不是常說:「唉呀,這個以後搞不好會用到啦!」

但那個「以後」,常常只是你拖著不前、懶得動手的藉口。你總覺得自己沒動力整理,然後找一大堆理由來替這些「東西」辯護,說服自己它們為什麼非留下來不可。

每一個讓你捨不得丟的東西,背後都藏著一段你還沒處理好的情緒。當你學會下定決心:哪些該留、哪些該放的時候,你會突然發現:

真正的自由,不是在煩惱「要留下什麼」,而是勇敢地決定 【要丟掉什麼】!